Mujeres de Mascarilla y del Chota: “En el valle del Chota, en la Cuenca del Río Mira existen 38 comunidades donde habitamos alrededor de 40 mil a 50 mil negros. La actividad económica es la agricultura. Además existe una riqueza ancestral maravillosa donde las mujeres jugamos un rol muy importante no solo por ser mujeres sino por ser hijas, hermanas, tías, madres y amigas. Somos nosotras quienes en cada una de las comunidades en un 95% llevamos el sustento diario a nuestros hogares.“

BETTY ACOSTA DESDE LA COMUNIDAD DE MAS-CARILLA

Las mujeres a lo largo del tiempo después de una lucha contra la discriminación y el machismo de los hombres contra las mujeres, más la lucha constante de nuestros ancestros y de seguir viviendo en una realidad clasista, racista, excluyente y con un alto índice de brechas de género seguimos comprometidas en esos ideales contra la lucha diaria, fortaleciéndonos y trabajando en distintos temas de educación en lo personal y por el bien común.

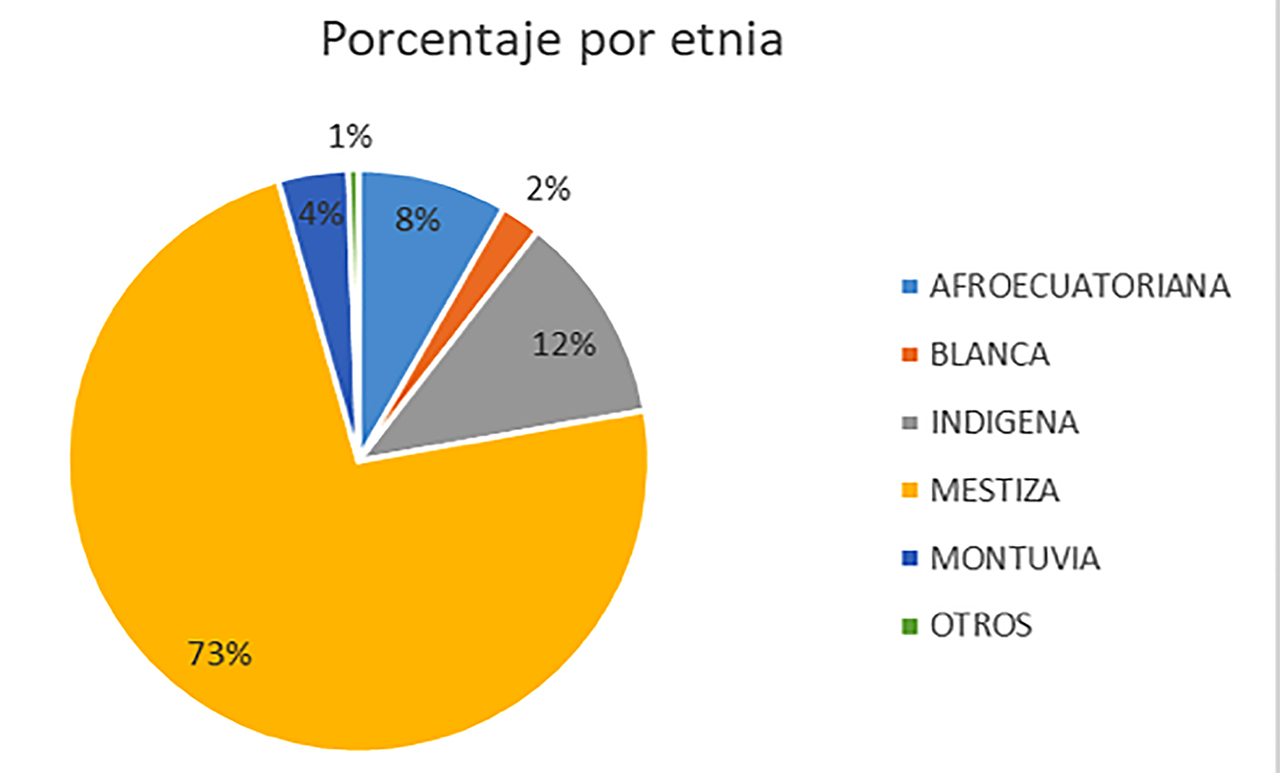

Todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al desarrollo para el bienestar de la sociedad. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Por ello hay que rechazarla junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas sabiendo que solo existe una sola raza, y esta es la raza humana.

Ha vivido oprimida por muchos años la mujer. Esto gracias a esa sociedad excluyente racista y opresora, que vivieron nuestros ancestros, quienes adoptaron esas ideas que por años nos negaron el derecho a la educación.

puede leer: FEMINISMO DESBORDA POR SU CAPACIDAD EMANCIPADORA

Más aún por ser mujeres nuestros padres se metieron en la mente que las mujeres. No podíamos estudiar porque éramos criadas para estar en la casa, casarnos, criar hijos, cocinar, lavar los platos, fregar la ropa, salir al campo a trabajar y servir al marido. A muchas de nosotras nos negaron el derecho a la educación. Decían que solo los hombres tenían el derecho por ser hombres inteligentes. Ni siquiera podíamos relacionarnos, ni participar en otras actividades, como formar parte de las directivas de la comunidad porque no teníamos ni el poder ni la inteligencia para resolver o realizar ninguna actividad.

La lucha de la mujeres

Pasó el tiempo mientras las mujeres de Mascarilla luchábamos para conseguir que la sociedad nos permita entrar y participar en varios espacios. Era también constante nuestra lucha en el seno familiar con nuestros padres y abuelos. Luchábamos para quitarles esa idea machista que tenían y que dejen a las mujeres entrar al colegio y la universidad, a estudiar y poder tener una formación académica. Para llegar a tener una carrera, para seguir adelante luchando por nuestros derechos sin que nos discriminen.

Es muy difícil luchar contra el racismo y contra el machismo. Algo constituido a partir de una realidad también económica, política y culturalmente milenaria. Los recursos y los poderes se encontraban en manos de los hombres, logrando reafirmar según su ideología su superioridad sobre las mujeres. Pero hemos logrado seguir adelante a pesar de todos los obstáculos encontrados en el camino.

El valle del Chota, en la Cuenca del Rio Mira tiene 38 comunidades donde habitamos alrededor de 40 mil a 50 mil negros. La actividad económica es la agricultura. Existe una riqueza ancestral maravillosa donde las mujeres jugamos un rol muy importante, no solo por ser mujeres, sino por ser hijas, hermanas, tías, madres y amigas. Somos las mujeres quienes en cada una de las comunidades en un 95% llevamos el sustento diario a nuestros hogares.

Más-Carilla y la organización de la mujeres

En la comunidad de Más-Carilla desde hace 26 años las mujeres nos organizamos para trabajar bajo el pretexto de moldear el barro. Realizamos máscaras de arcilla y otros objetos artesanales. Esto nos permitió despertar el interés de capacitarnos y conocer nuestra identidad. La elaboración de las máscaras nos permite mantener viva nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras destrezas, nuestra lucha constante para salir adelante. En ellas reflejamos nuestros sentimientos. Esto nos ha fortalecido para tomar la decisión de capacitarnos en varios temas y estudiar para de esta manera luchar contra las brechas de género que existían dentro de nuestra comunidad. La lucha no fue fácil, tampoco imposible. Esta lucha logro disminuir diría yo un 100% las brechas de género que nos oprimían desde hace décadas, generando espacios para las mujeres dentro de la sociedad .

Participar en varios espacios donde empezamos a tener voz y voto nos permitió la formación. También nos permitió trabajar por los niños y niñas, adolescentes jóvenes y adultos mayores, logrando así la integración la confianza e inclusión comunitaria.

puede leer: MUJERES RURALES TEJIENDO CUIDADO Y MOVILIZACIÓN EN ECUADOR

Logramos las mujeres de Mascarilla entrar a tomar decisiones en las actividades comunitarias. Por ejemplo formamos parte de las directivas de la comunidad. Osea que una mujer desempeñe el cargo de presidenta de la comunidad, quien es la líder y así poner en practica nuestras destrezas y habilidades como mujeres. Esto enfureció a los hombres machistas quienes fueron derrotados por las mujeres en las decisiones de la comunidad y en el círculo familiar demostrando que también que las mujeres somos capaces de formar desarrollo. Podemos también afirmar que nos ha permitido frenar también los embarazos precoces que eran muy altos en nuestra comunidad. Las mujeres en un 100 por ciento somos quienes nos preocupamos por nuestro bienestar familiar y por el bienestar común. Esas mujeres madres con un compromiso con un marido, o si somos madres solteras o jefes de hogar somos quienes salimos adelante sin importar nuestra condición.

Nosotras las mujeres negras aún somos discriminadas en varios espacios públicos y privados. No podemos ingresar a trabajar con esa confianza por el simple hecho de ser “de color” como nos llaman y peor aún si ya tienes la edad de entre los 40 a 50 años.

puede leer: MALTRATO EN ECUADOR: INEXPLICABLEMENTE ACEPTADO POR MUJERES

Solo un 20% trabajan en estos espacios porque te piden experiencia. En lo personal he preguntado cómo quieren que una adquiera experiencia si no le dan esa oportunidad de entrar a trabajar y así demostrar las habilidades que una tiene. En mi comunidad las mujeres en un 30% somos profesionales. No todas contamos con un empleo digno,. Hay un 30% de empleadas domésticas mal pagadas con un sueldo muy bajo. Y un 40% amas de casa, mujeres que con mucho esfuerzo y dedicación sacamos adelante nuestros hogares sin esperar nada a cambio. Por otro lado, las mujeres negras no somos reconocidas por nuestra lucha y trabajo constante. Y ahora hablo de las autoridades locales y provinciales. No tenemos su apoyo ni cómo artistas ni cómo nada. Nosotras tenemos derechos que deben ser tomados en cuenta para seguir adelante.

La conjunción de la discriminación contra las mujeres es otra forma de opresión e intolerancia como el racismo. La discriminación étnica y por edad y homofóbica profundiza la violación de nuestros derechos humanos, de nosotras las mujeres, lo que atenta contra nuestros principios básicos de la democracia y nuestros estados laicos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad derechos y están dotados de la posibilidad de construir constructivamente al desarrollo y al bienestar de las sociedades y más aún si somos las mujeres.

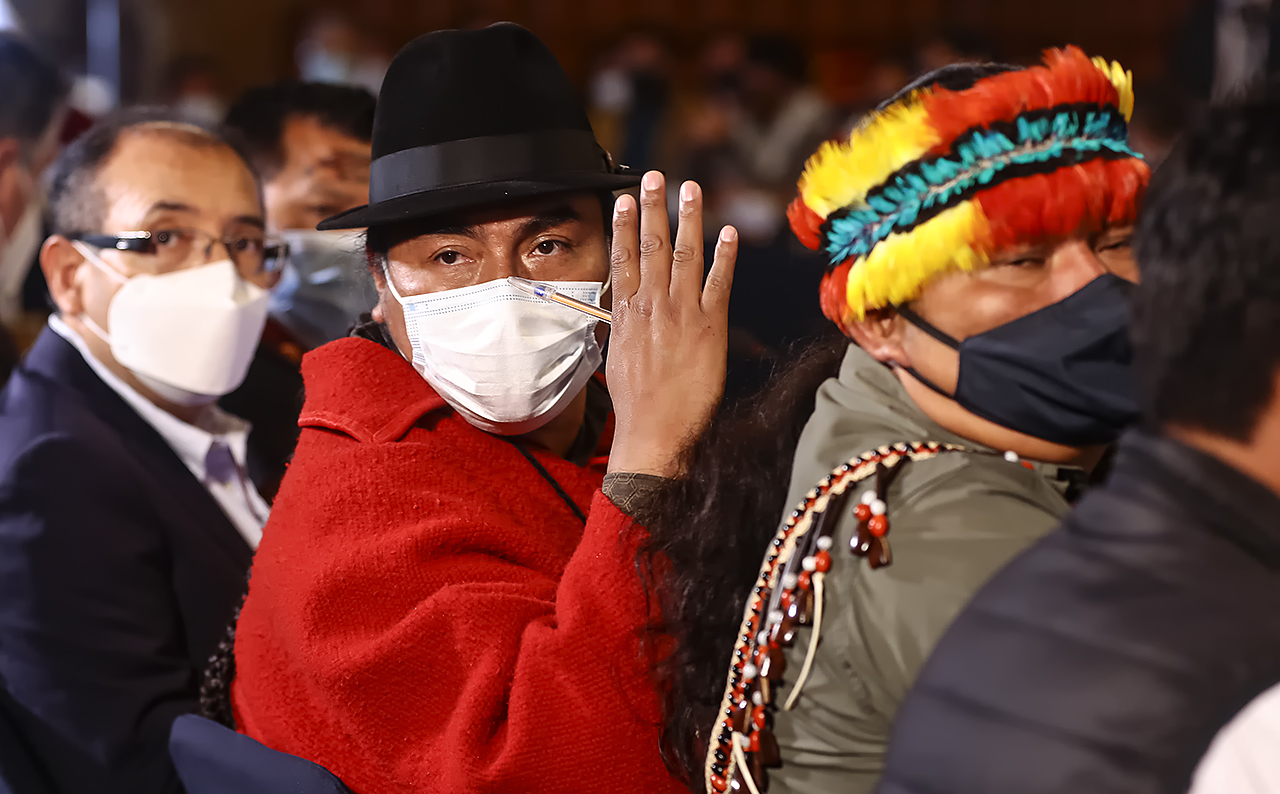

puede leer: MOVIMIENTO INDÍGENA ECUATORIANO Y SU HISTORIA

Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa. También es moralmente condenable y socialmente injusta. Por ello la sociedad debe rechazarla. También debe rechazar la teoría qué trata de determinar la existencia de la raza humana separada, porque no existen otras razas. La raza es una sola, la que Dios creó. Así que; como decía mi abuelita todos tenemos una pisca de Ninga y de Mandinga.

Me considero una mujer luchadora por nuestros derechos, por nuestra reivindicación. Vengo de una familia humilde, pero de lucha. Las enseñanzas de mi abuelita y de muchas mujeres líderes son la riqueza y la herencia más bonita que puede una heredar.